郑板桥的“聪明糊涂心”

2025-10-10 10:18:47 来源: 评论:0 点击:

潍坊市招商局电话0536-8970059(现潍坊市经济技术合作中心)信息来源于网络,若有侵权或不实,请联系删除

来源:潍坊日报

说起郑板桥的“难得糊涂”,有一段传奇的故事。

相传有一年,郑板桥到山东莱州云峰山,观摩郑公碑,晚间借宿在山下一老儒家中,老儒自称糊涂老人。老人家中有一块特大砚台,郑板桥看了大为赞赏。老人请郑板桥留下墨宝,以便请人刻于砚台背面,郑板桥便题写了“难得糊涂”四字,并盖上了自己的名章“康熙秀才雍正举人乾隆进士”。三朝功名凝于一方印石,可叹!

因砚台阔大,郑板桥也请老人题写一段跋语,老人写道:“得美石难,得顽石尤难,由美石转入顽石更难。美于中,顽于外,藏野人之庐,不入富贵之门也。”写罢也盖了方印,印文是:“院试第一,乡试第二,殿试第三。”

郑板桥看后,顿生敬仰。这哪里是寻常老儒,分明是退隐的官场高人!所谓“顽石”,原是不愿同流合污的傲骨。他望着砚台余下的空隙,感慨知己相逢,补题道:“聪明难,糊涂尤难,由聪明而转入糊涂更难。放一着,退一步,当下心安,非图后来福报也。”两段文字,一咏石,一咏心,相互唱和,颇为有趣。

后来,郑板桥又多次应朋友之邀,书写“难得糊涂”的同题作品。因此,存世的“难得糊涂”版本不止一种。潍坊市博物馆珍藏的“难得糊涂”刻石,就是其中的一件。

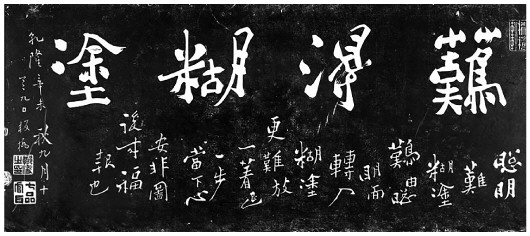

清代郑板桥(郑燮)撰书“难得糊涂”刻石,石碑高不及半人,宽逾一米,厚若青砖。石上“难得糊涂”四字,以郑板桥独创的“六分半书”写就,楷隶参半,行草隐现。下方还有一段小字题跋,写的是:“聪明难,糊涂难,由聪明而转入糊涂更难。放一着,退一步,当下心安,非图后来福报也。”落款写有:“乾隆辛未秋九月十有九日,板桥。”后钤“郑燮之印”“七品官耳”印,右上角有“橄榄轩”白文引首章。文字疏密错落间,藏着一位清代文人官员复杂的人生况味。它是潍坊市博物馆的“镇馆之宝”之一。

这短短的几句话,引发了人们对郑板桥“聪明”和“糊涂”的思考。

论起天资,郑板桥可是绝顶聪明的一个人。

传闻,郑板桥赴任途中,曾遭乡绅买通的轿夫捉弄,意在试探新任县令的脾气。郑板桥坐上轿子,感觉如同簸箕般颠簸,五脏六腑仿佛要被摇出体外。询问领班衙役缘由,却得知这是当地惯例。

郑板桥故意让轿夫们抬32个土墼入轿,土墼是用来支炕的,每个有十来斤重。轿夫们无奈,只得照办。当轿子一起,几个轿夫的肩膀几乎被压弯。偏偏郑板桥还命令他们继续唱号子。轿夫们苦不堪言,汗透衣衫,哪里还顾得上唱号子。乡绅们在远处窥探,暗自心惊:这位县令,可不是个好拿捏的角色。

这份聪明,在应对官场贪腐时更显锋芒。相传又一年,朝廷派了娄钦差到山东巡查,这位钦差以“搂两耙子”的外号著称。他抵达潍县后,深知郑板桥清廉,却仍试图搜刮些金银。郑板桥在送别时,以一个大食盒为礼,食盒沉甸甸的,钦差满心欢喜地打开一看,却发现里面装的并非白银,而是大萝卜。萝卜上还附有一首诗:“东北人参凤阳梨,难及潍县萝卜皮。今日厚礼送钦差,能驱魔道兼顺气。”娄钦差气得脸色铁青,却又无可奈何——郑板桥送的是“土产”,说的是“顺气”,挑不出半分错处,只能吃了这个哑巴亏。

可偏偏就是这样一个聪明人,时常要做些“糊涂事”。

郑板桥在潍县时正遇百年未见的旱灾,而钦差姚耀宗却不闻不问,反而向郑板桥求字画。郑板桥就以“鬼画”讽刺,姚耀宗怒而撕画。郑板桥见民间惨象,心力交瘁。家人劝导:“如今皇上不问,钦差不理,你又何必较真?”郑板桥怒言:“我何尝不想自己是个糊涂人。可装糊涂,我装不来!”他安排开官仓赈灾,一人承担所有责任。他让百姓写借条领取粮食,待其离任之时,又将借条一把火烧了。

家书最是藏不住一个人的真性情。郑板桥牵挂着家乡,他写的家书,有着清醒的善意和温暖。

郑板桥任范县知县时曾写家书给堂弟郑墨。信中说自己成进士、做官数年无恙都是侥幸;他惦念家乡的亲朋好友,叹息家乡的贫困与亲友的艰辛,每一念及,含泪欲落。他让郑墨将自己的俸禄用于接济亲友,“挨家比户,逐一散给”,他列出一定要照顾到的亲朋,其中还包括旧时的同学。

这样的“不聪明”,同样表现在他对阶层的认知上面。古代社会对农、工、商有歧视,而郑板桥不以为然,在家书中直言:“我想天地间第一等人,只有农夫,而士为四民之末。”没有农夫的辛勤劳作,其他人都要饿死。他直言当时的读书人一捧书本,便想中举、中进士、当官,想着如何攫取金钱、造大房屋、置多田产,如此的读书、做官与民无益,还不如不读书。

这样的一个“愚人”,似乎做了很多“愚”的事情。

郑板桥任潍县知县时决定修筑城墙。潍县原只有夯土城墙,防御功能较差,宜改为石墙,同时,这也是以工代赈、缓解饥荒的好办法。他带头行动,宣布“修城工六十尺,计钱三百六十千”,这相当于他半年的薪水。他还明确自己主持修城“一钱一物概不经手”。他不沾工程一分钱,也不许下属中饱私囊,那段时间,他时常亲自到工地查看,见饥民们能吃上热饭,脸上才露出些许笑容。

有一夜,郑板桥外出,在一户人家的窗外听见了读书声,走进屋子一看,家徒四壁,青年韩梦周正在苦读。郑板桥心生怜意,决定资助他,后来韩梦周也不负所望,考中进士。自己的儿子留在家乡,郑板桥无法亲自培养教导,却求才若渴,悉心救助,在世俗人看来,这也算得上是愚人做的“愚事”一桩吧!

可谁能否认郑板桥的聪明。他的聪明是和善良同行并进的。

他说:“平生最不喜笼中养鸟,我图娱悦,彼在囚牢,何情何理,而必屈物之性以适吾性乎!”鸟类令人愉悦,应当是自由的。他也看不惯虐待动物的行为,见小儿用线系住蜻蜓、螃蟹玩耍,待兴致过后便将其折杀,他痛心不已。他最惬意的事是“睡梦初醒,尚展转在被,听一片啁啾,如《云门》《咸池》之奏”。

“聪明难,糊涂尤难,由聪明而转入糊涂更难。放一着,退一步,当下心安,非图后来福报也。”

再读郑板桥的话语,却觉得字字珠玑,需要慢慢品,一遍遍去品。郑板桥在清醒里的聪明常常带来了痛苦,他独舞,他自行,他走在一条小路上,人烟稀少。他多么希望自己的聪明可以救百姓于水火。

他做不到视而不见。他的放下、让步,也许是对百姓利益和官场规则的折中。难在他“一枝一叶总关情”,对百姓的疾苦不能无动于衷。在那时,智者是孤独的,善者也是孤独的。

如今,潍坊市博物馆的“难得糊涂”刻石依然吸引游人驻足凝视,有人叹服他的书法,有人玩味他的“糊涂”。只有读懂他的人知道,所谓“糊涂”,从不是真的愚钝,而是历经世事沧桑后的通透——是明知不可为而为之的勇气,是坚守良知的执着,是把聪明用在正道上的清醒。郑板桥的“糊涂心”,原是最难得的“聪明心”。

他要的,没有算计,没有计较,没有远方的繁华如锦。只有一点,当下心安。

相关热词搜索:潍坊招商局